Impeccable interview sur LCP de Léon Deffontaines, tête de la seule liste de rassemblement à gauche qui réunit communistes, socialistes, radicaux, syndicalistes et militant·es féministes.

Impeccable interview sur LCP de Léon Deffontaines, tête de la seule liste de rassemblement à gauche qui réunit communistes, socialistes, radicaux, syndicalistes et militant·es féministes.

Situation internationale, économie, laïcité, immigration, RN, propositions européennes… Parions que Léon, 27 ans, sera bientôt reconnu comme une parole politique de premier plan. Originalité des propositions, parfaite connaissance des sujets, réponses franches et précises, élocution parfaite, c’est une image très positive de l’engagement communiste : on est fan !

C’est à écouter ici, et c’est passionnant !

https://www.youtube.com/live/Bn6EMjFLrLQ?si=WQF1oNiR0xNSgaKC

Comment agir pour mettre un terme au conflit en Ukraine ? Faut-il élargir l’Union européenne au risque d’une concurrence accrue des travailleurs ? Pourquoi ne faut-il surtout pas envoyer de troupes en Ukraine ? Comment éviter un conflit globalisé ? Comment la France peut-elle retrouver la voix indépendante qui fût la sienne sur la scène internationale ?

Comment agir pour mettre un terme au conflit en Ukraine ? Faut-il élargir l’Union européenne au risque d’une concurrence accrue des travailleurs ? Pourquoi ne faut-il surtout pas envoyer de troupes en Ukraine ? Comment éviter un conflit globalisé ? Comment la France peut-elle retrouver la voix indépendante qui fût la sienne sur la scène internationale ?

Léon Deffontaines plaide pour une défense autonome et non à la remorque des États-Unis via l’Otan. L’industrie de l’armement doit avoir pour objectif d’assurer notre défense et non d’être marchand d’armes. Pas d’armée européenne, ni de mutualisation de l’arme nucléaire, mais une coopération défensive à l’échelle de l’Europe, avec l’objectif de sortir de l’Otan.

Sur la Palestine, Léon Deffontaines réaffirme la nécessité urgente d’un plan de cessez-le-feu à Gaza, avec une perspective de paix juste et durable dans la région et la solution à deux États selon les frontières définies en 1967. La France doit agir en ce sens, et pour la libération des prisonniers politiques, dont notamment Marwan Barghouti. Le PCF condamne sans réserves les actions du Hamas, organisation terroriste islamiste et demande bien évidemment la libération des otages.

Sur la Palestine, Léon Deffontaines réaffirme la nécessité urgente d’un plan de cessez-le-feu à Gaza, avec une perspective de paix juste et durable dans la région et la solution à deux États selon les frontières définies en 1967. La France doit agir en ce sens, et pour la libération des prisonniers politiques, dont notamment Marwan Barghouti. Le PCF condamne sans réserves les actions du Hamas, organisation terroriste islamiste et demande bien évidemment la libération des otages.

Sur le plan économique, si on peut se féliciter de voir des investisseurs étrangers choisir la France, c’est bien parce qu’ils savent qu’ils vont y trouver des travailleurs qualifiés. Léon Deffontaines souligne le rôle des services publics pour assurer des formations de qualité, et réclame des investissements publics pour réindustrialiser le pays. Il insiste aussi sur le déficit de production d’électricité qui nous handicape et se déclare en faveur de nouveaux réacteurs nucléaires.

Sur le plan économique, si on peut se féliciter de voir des investisseurs étrangers choisir la France, c’est bien parce qu’ils savent qu’ils vont y trouver des travailleurs qualifiés. Léon Deffontaines souligne le rôle des services publics pour assurer des formations de qualité, et réclame des investissements publics pour réindustrialiser le pays. Il insiste aussi sur le déficit de production d’électricité qui nous handicape et se déclare en faveur de nouveaux réacteurs nucléaires.

Non à l’Europe du nivellement par le bas, pour l’assurance-chômage comme ce fût le cas pour la réforme de retraites. Au lieu de stigmatiser les chômeurs, investissons au contraire pour leur permettre de se former et de trouver un emploi.

LCP fait ensuite un portrait de Léon Deffontaines, « député européen » en retraçant les grandes orientations de son programme (à 14 minutes de la vidéo) : paix, souveraineté, écologie rationnelle. Opposé à la PAC, qui favorise les grandes exploitations et l’élevage industriel intensif ; opposé aux accords de libre-échanges comme le Ceta ; contre le pacte asile et immigration ; pour remettre la question sociale au cœur des débats.

LCP fait ensuite un portrait de Léon Deffontaines, « député européen » en retraçant les grandes orientations de son programme (à 14 minutes de la vidéo) : paix, souveraineté, écologie rationnelle. Opposé à la PAC, qui favorise les grandes exploitations et l’élevage industriel intensif ; opposé aux accords de libre-échanges comme le Ceta ; contre le pacte asile et immigration ; pour remettre la question sociale au cœur des débats.

Léon Deffontaines est ensuite interrogé par Yves Thréard sur l’attitude à adopter pour contrer le RN. Comment la gauche peut-elle de nouveau parler aux « victimes de la mondialisation » ? La question sociale doit redevenir sa priorité. Bardella est un faussaire de la question sociale, lui qui a le même projet économique et social qu’Emmanuel Macron, comme le montrent les votes à l’Assemblée des députés RN. Léon Deffontaines s’accorde pour cela avec François Ruffin, mais n’épargne pas Jean-Luc Mélenchon. Il y a une gauche sociale, celle qui s’était mobilisée contre la constitution européenne en 2005, qui a sa place entre le radicalisme de Mélenchon et l’eurofédéralisme libéral de Glucksmann.

Une proposition phare ? Sortir du marché européen de l’électricité et ainsi redonner du pouvoir d’achat aux Français et faire baisser les charges des entreprises, alors qu’aujourd’hui le prix de l’électricité produite à bas coût grâce au nucléaire est indexé sur le prix du gaz allemand !

L’Europe est -elle « une chance » ? Les communistes sont-ils anti-européens ? Non, mais nous ne sommes pas pour cette Europe-là qui lèse de plus en plus de Français ! Qui délocalise, qui met à mal les services publics, qui organise une concurrence économique déloyale.

Enfin, Léon Deffontaines regrette la confiscation du débat politique entre Macron et le RN, transformant l’élection européenne en élection de mi-mandat. Mais la question est celle-ci : quel projet pour la France et pour l’Europe ? La question centrale étant celle du pouvoir d’achat.

La dernière partie de l’interview porte sur l’appréciation du RN : sans aucun doute un parti xénophobe, qui a le même projet économique que E. Macron, la xénophobie en plus. Le principe de « préférence nationale » porte atteinte à l’idée de « nation française ». Ce qui nous unit, c’est non pas d’avoir des « racines « communes, mais de partager un « destin commun ». Il faut accueillir ceux qui fuient les guerres et la misère, accueillir mieux et davantage. C’est la honte pour la France de voir se développer des camps indignes au lieu d’intégrer par le travail en donnant les mêmes droits pour tous. Ces travailleurs étrangers portent parfois nos services publics à bout de bras ! Il faut mettre les moyens pour une réelle politique d’intégration dans notre pays :accès à la formation, apprentissage du français, régularisation des travailleurs sans-papiers. Yves Thréard questionnant sur les menus hallal se verra rétorquer que cela ne concerne pas le sujet de l’immigration mais celui de la laïcité, bon nombre de musulmans étant français ! Léon Deffontaines terminera en réaffirmant sa conception de la laïcité : permettre à chacun de vivre en bonne intelligence quelles que soient ses croyances, en conservant à l’école sa place de « sanctuaire républicain ».

Qu’adviendra-t-il d’André Chassaigne, en cinquième position sur la liste conduite par Léon ? Le « monsieur agriculture » de l’Assemblée nationale, celui qui a mis en place les retraites agricoles ! S’il est élu au Parlement européen, ce dont ne doute pas Léon, il ira y défendre les agriculteurs et l’alimentation à la française ! Il faut seulement que sa liste fasse 5%.. et nous y travaillons !

Ce mercredi 15 mai, Léon Deffontaines sera en meeting au gymnase Japy à Paris.

Voici le programme : 18h30 ouverture des portes, buvette et petite restauration ; 19h30 début du meeting, discours de Fabien Roussel et Léon Deffontaines, jusqu’à 21h

On vous y attend !

Merci à tous les Gratiennois et toutes les Gratiennoises qui sont venu·es nombreux·ses acheter notre muguet ce mercredi 1er mai ! Dès 11 heures, nous n’avions plus ni pots ni brins, au grand dam de quelques retardataires.

Merci à tous les Gratiennois et toutes les Gratiennoises qui sont venu·es nombreux·ses acheter notre muguet ce mercredi 1er mai ! Dès 11 heures, nous n’avions plus ni pots ni brins, au grand dam de quelques retardataires.

Alors, je m’interroge, même si nous avons indirectement profité de ce « grand ménage ». Dans quelle ville vivons-nous pour que rien, même la vente de muguet ce jour particulier qu’est le 1er mai, n’échappe à l’encadrement et à la réglementation municipale ? En quoi les vendeurs de muguet sont-ils gênants ? Portent-ils atteinte à l’ordre public ? Je sais que la vente de muguet n’est pas totalement libre le 1er mai, que nous sommes censés ne vendre que du muguet « des bois » (dont la récolte est toutefois interdite..), sans autre fleur, ni emballage.

Alors, je m’interroge, même si nous avons indirectement profité de ce « grand ménage ». Dans quelle ville vivons-nous pour que rien, même la vente de muguet ce jour particulier qu’est le 1er mai, n’échappe à l’encadrement et à la réglementation municipale ? En quoi les vendeurs de muguet sont-ils gênants ? Portent-ils atteinte à l’ordre public ? Je sais que la vente de muguet n’est pas totalement libre le 1er mai, que nous sommes censés ne vendre que du muguet « des bois » (dont la récolte est toutefois interdite..), sans autre fleur, ni emballage. 1er mai 2024, journée d’action et de mobilisation internationale pour les droits des travailleuses et travailleurs, le progrès social, la paix et la solidarité.

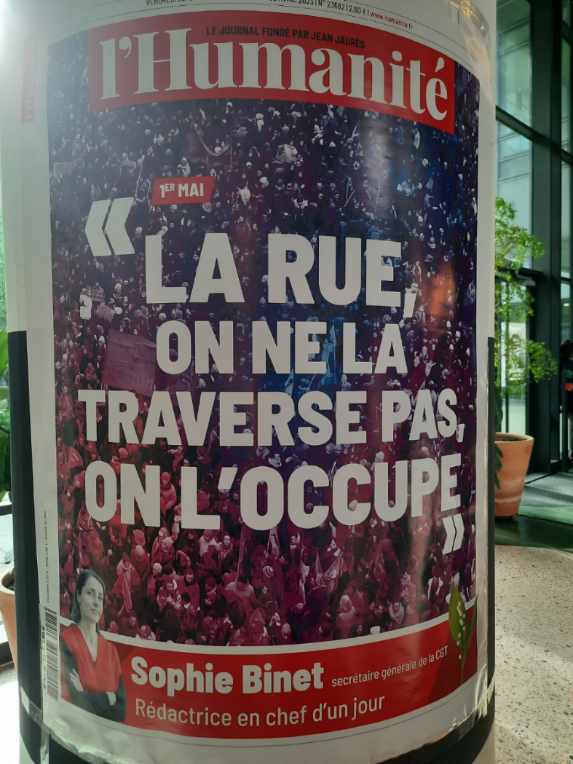

1er mai 2024, journée d’action et de mobilisation internationale pour les droits des travailleuses et travailleurs, le progrès social, la paix et la solidarité.

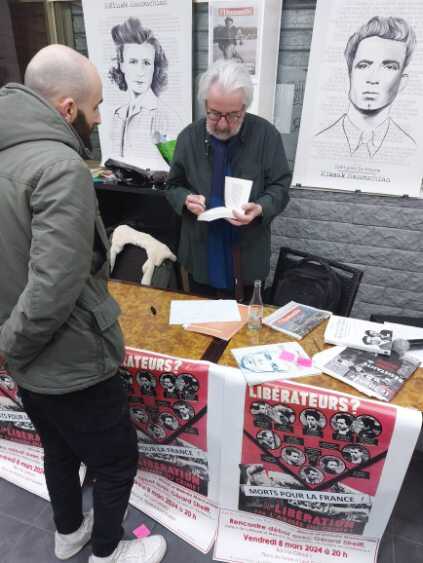

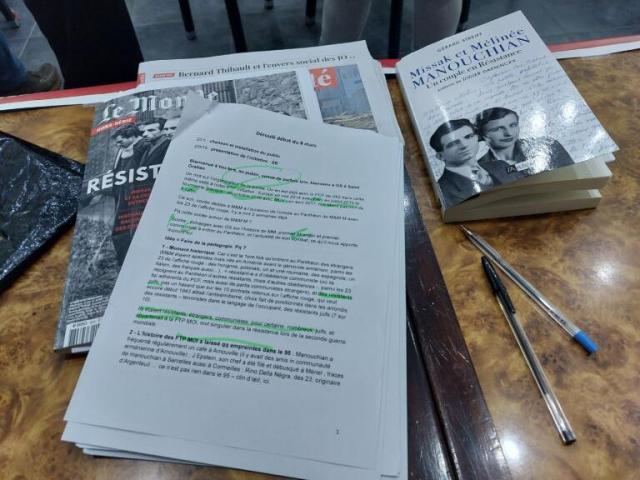

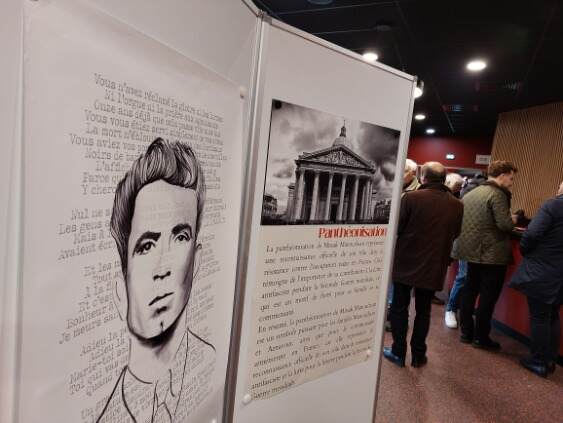

Très belle soirée ce 8 mars au bar « Le Catinat » de Saint Gratien ! Faute de salle municipale, c’est là que nous avons reçu Gérard Streiff pour un débat autour de son livre « Missak et Mélinée Manouchian, un couple en résistance ».

Très belle soirée ce 8 mars au bar « Le Catinat » de Saint Gratien ! Faute de salle municipale, c’est là que nous avons reçu Gérard Streiff pour un débat autour de son livre « Missak et Mélinée Manouchian, un couple en résistance ». Excellent connaisseur de son sujet, Gérard Streiff, auteur et journaliste, a su nous faire partager sa passionnante recherche sur ce couple exceptionnel, comme l’étaient aussi leurs compagnons de « l’affiche rouge ». Belle surprise pour nous, il y avait dans la salle, non seulement des Gratiennois·es, mais des gens venus de villes voisines, des Arméniens, des Libanais, et très émouvant, un Gratiennois d’origine arménienne qui a connu Mélinée Manouchian !

Excellent connaisseur de son sujet, Gérard Streiff, auteur et journaliste, a su nous faire partager sa passionnante recherche sur ce couple exceptionnel, comme l’étaient aussi leurs compagnons de « l’affiche rouge ». Belle surprise pour nous, il y avait dans la salle, non seulement des Gratiennois·es, mais des gens venus de villes voisines, des Arméniens, des Libanais, et très émouvant, un Gratiennois d’origine arménienne qui a connu Mélinée Manouchian !

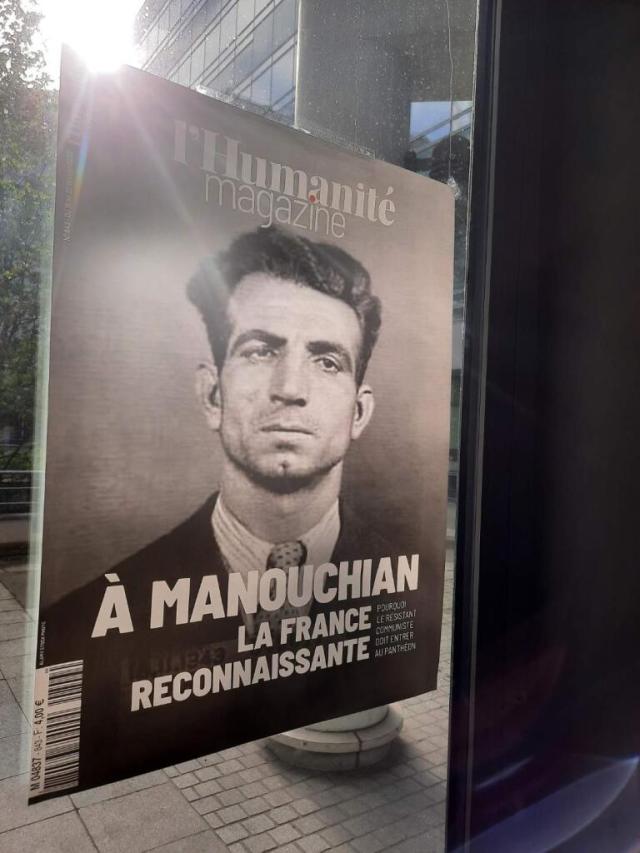

Missak et Mélinée Manouchian reposent actuellement au cimetière d’Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. La veille, dans la nuit du 20 au 21 février, le cercueil de Missak Manouchian passera sa dernière nuit hors du Panthéon dans la crypte du mémorial de la France combattante, pour une veillée funéraire symbolique au Mont-Valérien. Les restes du combattant FTP-MOI accomplira le même parcours que le jour de son exécution : « Il entrera par le haut, passera devant la chapelle où il se serait confessé avant de descendre dans la clairière ».

Missak et Mélinée Manouchian reposent actuellement au cimetière d’Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. La veille, dans la nuit du 20 au 21 février, le cercueil de Missak Manouchian passera sa dernière nuit hors du Panthéon dans la crypte du mémorial de la France combattante, pour une veillée funéraire symbolique au Mont-Valérien. Les restes du combattant FTP-MOI accomplira le même parcours que le jour de son exécution : « Il entrera par le haut, passera devant la chapelle où il se serait confessé avant de descendre dans la clairière ».

Le PCF sera bien évidemment présent dans cet événement, qui rend-enfin- hommage au rôle majeur joué par les étrangers dans la Résistance, et à la résistance communiste, jusqu’ici absente du Panthéon.

Le PCF sera bien évidemment présent dans cet événement, qui rend-enfin- hommage au rôle majeur joué par les étrangers dans la Résistance, et à la résistance communiste, jusqu’ici absente du Panthéon.